テキストでは唐突に「ホファー&シェンデルは」と始まる。チャールズ・W・ホファーとダン・シェンデルの共著「戦略策定ーその理論と手法」からの学習領域ということだろうか。

その中で、経営戦略の策定の際に考慮すべき要素として4つを挙げている。

- ドメイン:展開するビジネスの領域/範囲

- 資源展開:「人・物・金・情報」=経営資源をどう配分して経営するか

- 競争優位性:競合他社との比較において自社がもつ独自性

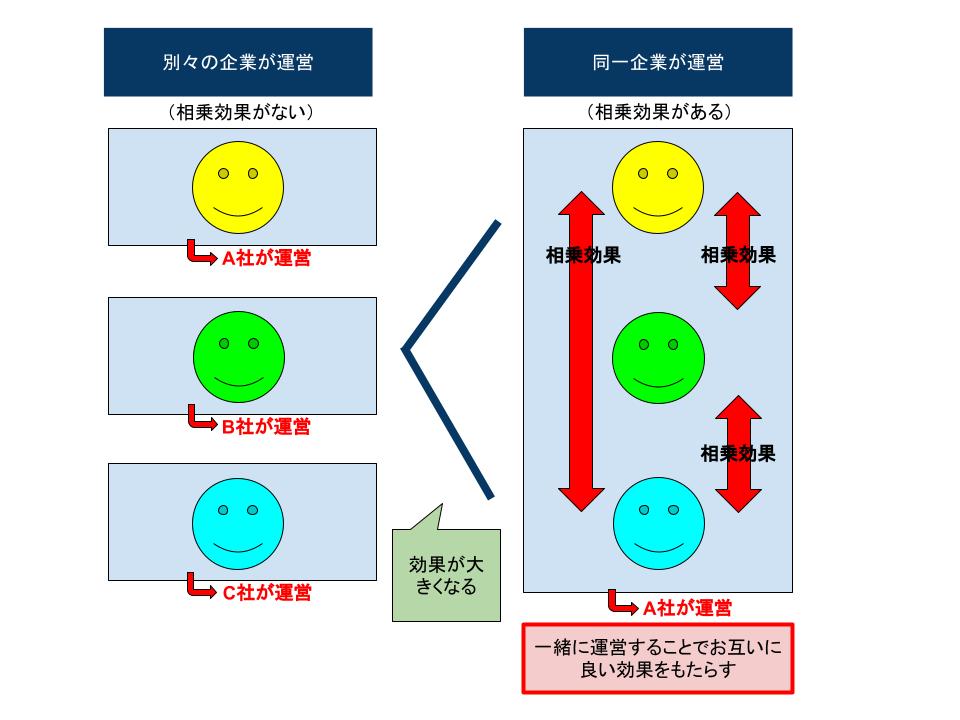

- シナジー:相乗効果。複数事業を行うことにより独立事業の合算を超える

正直な話、IR的にもそれなりに様になることを言わなければならない上場企業はおいておくとして、非上場で自己資本以外の資本が入っていないような企業において、この辺りをしっかりと実践している企業ってどれくらいあるのだろうか…とか思ったり。中小企業診断士という資格そのものがドメイン設定を間違えてる…とかになっていたらそれはそれで笑えないが、どこもできていないからインストールしていくための中小企業診断士ってことなのだろうか。

では、それぞれ詳細にみていきたい。

ドメイン(事業領域)

ドメインとは?

ドメイン=事業領域。その事業が将来にわたって事業を行っていく領域を表したもの。

但し、ドメインを一度決めたらそこに縛られる必要性もなく多くの企業の場合は新規事業については常に模索し、チャンスがあれば企業ドメインに新たな事業ドメインを加える気概は常にあるだろう。

一方、実際に新規事業を創出する際には、既存の経営資源をいかに有効活用するか?がビジネスプランのベースとなることが多く、またそれが合理的でもあるため既存ドメインから大きく離れた事業ドメインへの進出そのものは一般的とは言い難いかもしれない。

ドメインを設定するメリット

| 意思決定者の焦点 | 経営資源蓄積の指針 | 組織としての一体感 | |

| ドメイン設定有 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ドメイン設定なし | × | × | × |

ドメインに関しては以下の二点の条件を満たせるかどうか慎重に見極めるべし。

- 現在の経営資源を考慮した上で最も強みを発揮できるドメインを選ぶ

- 将来目指す姿に向けてどのドメインで経営資源を蓄積していくべきかを選ぶ

ドメイン設定の範囲

どちらが良い悪いではなく、あくまでも自社の経営資源の状況を鑑みて取捨選択すべき。

| ドメイン設定が広すぎる | ドメイン設定が狭すぎる | |

| メリット | ニーズと合致する顧客数が多い | 経営資源の集中 競合相手の数が少なくなる |

| デメリット | 経営資源の分散 競合相手の数が多くなる | ニーズと合致する顧客数が少ない |

ドメインの定義と影響

ドメインの定義には2つのタイプがある。1つは物理的定義。もう一つは機能的定義。

物理的定義

名前の通り「物理的」にドメインを定義するやり方でTAC出版の中小企業診断士の教科書(上)では「モノ」で定義する形として以下のような例が提示されている。

機能的定義

物理的な定義よりも抽象的でわかりにくいがTAC出版の中小企業診断士の教科書(上)では「コト」「顧客のニーズ」で定義するとし以下のような例が提示されている。

機能的定義は少しつかみどころがない印象だが、概念的には物理的定義の言葉の上位属性といった感じで同一企業が事業ドメインを2つの定義で発想した場合、機能的定義の言葉は物理的定義の言葉を包括している形になるようだね。

| 物理的定義 | 機能的定義 | |

| 発想方法 | 「モノ」を中心に発想 | 「コト」「顧客のニーズ」を中心に発想 |

| メリット | 提供する製品やサービスが明確で分かりやすくイメージしやすい。 | 事業の展開範囲が広く、将来の発展可能性を感じさせる。 |

| デメリット | 事業の展開範囲が狭くなり、事業領域を超える発想を阻害してしまう。 | 提供する製品やサービスが不明瞭で分かりにくくイメージしにくい。 |

表を見るとわかりますが、物理的定義のメリットは機能的定義のデメリットと対になり、物理的定義のデメリットは機能的定義のメリットと対になる構造。

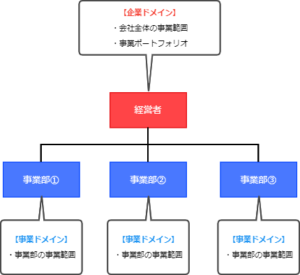

企業ドメインと事業ドメイン

複数事業を展開する企業の場合、企業ドメイン(企業全体としての事業領域)と事業ドメイン(事業ごとの展開領域)の2つを定義づける必要がある。

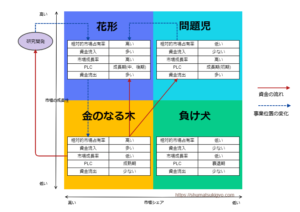

企業ドメイン

企業ドメインを決める=今後その企業がどんな事業を行い成長をしようとしているか。その企業自身が規定した自社の企業ドメインを見れば、少なくとも短中期的には今後の事業展開の範囲や検討している(可能性を排除していない)事業の組み合わせ(事業ポートフォリオ)は第三者でも予測可能と言える。

これは私達人間が、成長をして行く過程で手にいれる知識や経験、活動や能力、夢や目標といった自分自身の認識が作り上げるアイデンティティ(同一性)と同じ原理で、企業ドメインを決めることは企業のアイデンティティを確立することになる。

事業ドメイン

事業ドメインを決めるということは、今後その事業の範囲を決めること。企業と違い、事業の範囲を決める場合はより具体的になる。どのような顧客(消費者)をターゲットと、その顧客(消費者)はどんな課題やニーズを持っていて、それらに対して何を提供するのか等を決めていく。

ここではエーベルの3次元枠組という事業ドメインを考える際に有用なツールに言及があるが、深ぼるような説明がないので中小企業診断士の試験のためにどこまで記憶しておくべきなのかは不明である。基本的には、テキストに載っているものはすべて重要であるという認識でいくほうが無難であろう。

エーベルの三次元事業定義モデルの構成要素は以下。

- 顧客層:対象となる顧客はどのような層か

- 顧客機能:顧客の需要・ニーズは何か

- 技術:どの技術で顧客層に顧客機能を提供するか

またエーベルは、これらの顧客層/顧客機能/技術による事業定義は静的に固定するためのものではなく、定期的に事業の再定義や見直しをして、新たな事業戦略の出発点とすべきと説いている。

ドメインの変化とドメインコンセンサス

前述のエーベルが説いていることと重複するが、企業ドメインを狭く設定すればするほど将来の選択肢が狭まる為、ドメインは環境変化に合わせて変化させる必要がある。

教科書に以下の記載があるのですが、正直いまいち意図が理解はできない。

私の個人的な経験上では自社のドメイン変更を組織外部と事前に合意を取るようなことはやったことがないが、これはこれまでのドメインを捨てて(やめて)全く別のドメインに社運をかけたり、事業部ごとそのビジネスから撤退するような状況をイメージすればよいのだろうか…、それとも特定ドメインに個人や企業が自分のスペースを有しているようなサービスの話をしているのかはよくわからない。

資源展開

- 経営資源:ヒト、モノ、カネ、情報

- 資源展開:経営目的を達成するために、これらの資源を分配すること

競争優位性とは

企業ドメインや事業ドメインといった領域決定と経営資源の効率的かつ効果的な資源展開のパターンを通じて、競争者(競合他社)に対して築く独自性のこと。

実際の中小企業経営においては、独自性がある企業の比率は極めて低く経営資源の分配比率による相対的優位のみで模写困難性皆無の戦いになっている市場ばかりである。中小企業が頑張って新しい領域のビジネスを開拓し宣伝プロモーション活動も積極的に行った後に巨大資本に参入されて根こそぎ持っていかれてしまうケースはよく聞くので、模写困難性のあるビジネスを構築するのは現実世界では難易度が非常に高いところだ。

コアコンピタンス

経営資源の組み合わせから企業の独自性を生み出す組織能力=持続的な競争優位性の源泉。長期間にわたる継続的な改善や強化を経て構築されるもので以下の3つの要件がある。

コアコンピタンスの要件

- さまざまな市場へアクセスしさまざまな製品の展開を可能にする

- 最終製品が顧客にとって重要な価値を生み出すことができる

- 競合他社が商品やサービスを模写することが困難であること

VRIO分析

Value/Rarity/Inimitability/Organizationsの4つの観点から自社の経営資源を分析する手法。すべてを満たして初めて競争優位性があると判断することができる。

資源の価値(Value)

その自社資源は価値のあるものか?その資源・能力があれば事業展開上の困難を乗り越えていけるのかどうか?

資源の価値はあくまでも定量的に判断すべきものとしない場合、定性的に(又は主観的に)判断をすることになり、過大評価をすることはないのだろうか?あるいはここで主観的判断を仮にしたとしてもその他の項目で主観的価値は打ち消される為、大した問題にならないという認識で良いだろうか。

資源の希少性(Rarity)

その自社資源は希少性があるか?どの程度の競合他社が同様の資源を既に保有しているのか?

資源の模倣困難性(Inimitability)

その自社資源は模倣しずらいか?同様の資源を新たに獲得、開発しようとするとコスト面で不利が生じるかどうか?

組織(Organizations)

自社資源を十分に使いこなす組織力はあるか?

※模倣困難性の規定要因

模倣困難性の規定要因は以下の4つ。

①独自の歴史的条件

経路依存性の有無=経営資源がその企業独自の過去の歴史や、特定の出来事や発展経路に依存している程度の有無

②因果関係の不明性

競争優位の要因が不明である程度。要因が不明ゆえに模倣もできない。

③社会的複雑性

非物理的(形がないもの)で社会的な要因(コミュニケーションや評判、ネームバリューやブランドイメージ等)によるものかどうか。

④特許

知的財産として確立されているかどうか。

基本的に、模倣困難性というのはわかりにくいようでわかりやすく、わかりやすいようでわかりにくい(どっちやねん)。もちろんすべてを厳密に行っていればわかりやすいものでもあるが、例えば「特許出願中」という文言を掲げた商品などは見たことがないだろうか?多くの場合「特許出願中」などを掲げている商品は、特許そのものが無効なケースや対消費者へのポーズ(アピール)として使っていたり、対(中小)競合他社へのコケ脅しのような使い方になっているケースも多い。また製造業に至っては、中小企業の特許そのものが物理的な構造を含んでいる場合も多く、それらを迂回する形で中国企業や韓国企業から類似品を販売されてしまうことも多々ある(逆に然り)。

シナジー

シナジーとは

相乗効果ともいう。同一企業が複数の事業を行い、個別に行うよりも大きな成果を得られること。

事業展開上の選択としてシナジーを得られるようにする場合、A事業の顧客をB事業、C事業でも顧客とするような動きを取るため、成功すれば効率的であることは間違いない。一方で、コロナ禍の時に発生したように、例えば特定企業が訪日外国人客を軸としたシナジーを得らえる事業ポートフォリオを組んでいた場合、すべての事業が致命的なダメージを受けていた。コロナ禍を超えた2023年現在は、同様のポートフォリオを組んでいたとしたら円安効果も手伝って倍々ゲームの売り上げだろう。リスク分散をするための展開をした先に相乗効果を生んでいたとしてももっと大きな図で見るとハイリスク・ハイリターンの事業ポートフォリオになっている場合もあるようだ。そう考えると、シナジーを生み出す事業ポートフォリオは2つ以上の群で持ち、それぞれが外部環境へのリスクヘッジとして同じ動きをしない組み合わせを作る方が安心な場合もありそうだ。が、言うは易く行うは難しではあるだろう。

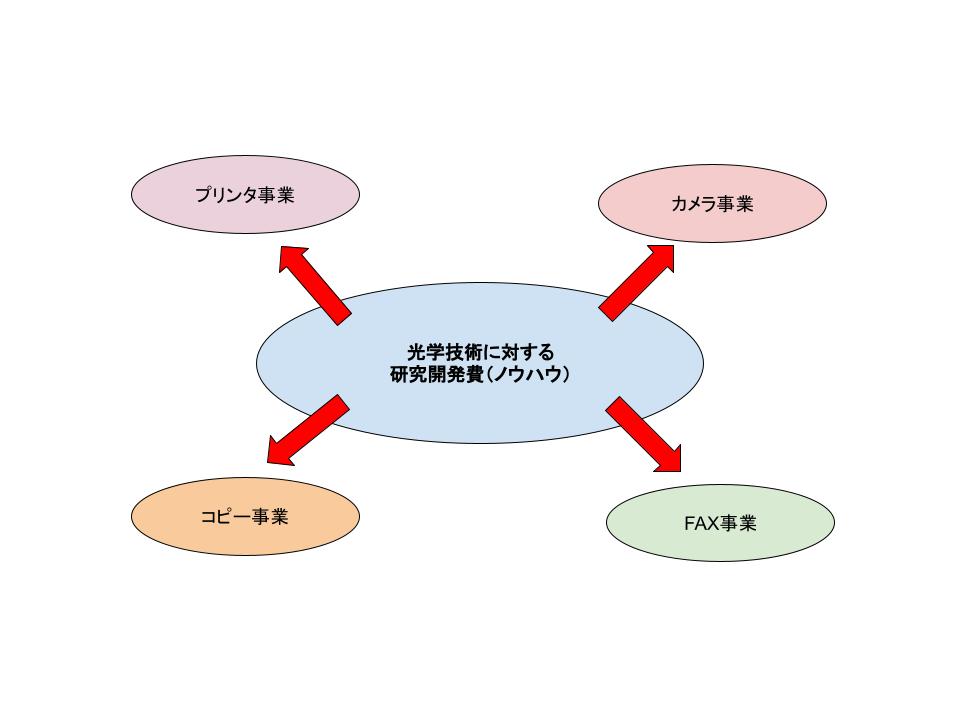

範囲の経済性

企業が複数の事業活動を行うことにより、より経済的な事業運営が可能になること。

シナジーと似た概念。経済的な事業運営を可能にする概念である。範囲の経済は同一の自社技術基盤を用いて異なる販売チャンネルへそれぞれ異なる商品・サービス展開をするような構造となる。光学技術に研究開発費を費やし得た特許や独自技術を、カメラ事業、スマートフォン事業、プリンタ事業、コピー機事業、FAX事業などに展開した場合、それぞれの事業で研究開発費を使って技術開発を行うよりもはるかに経済的に運営が可能となる。

コメント