PPMとは

PPMはProduct Portfolio Managementの頭文字をとった戦略策定支援ツールでボストン・コンサルティング・グループ(BCG)によって開発されたもので、多角化により複数の事業を展開する際の総合効果を分析し、各事業への資源配分を決定するために利用される。

PPMを理解する前提として必要になる知識として以下の4つが挙げられる。

- SBU(Strategic Business Unit)

- 製品ライフサイクル(PLC)

- キャッシュフロー

- 経験曲線効果

PPMの前提(PPMを勉強する前に)

①SBU(Strategic Business Unit:戦略事業単位)

SBUとは、特定の事業を中心として構成される戦略策定のための単位。個々のSBUは、1つまたは複数の事業部で構成されていてSBU単体で独自の目標設定と戦略・計画策定を行う。日本人によっては単純に「事業部」とした方が理解は簡単かもしれない。

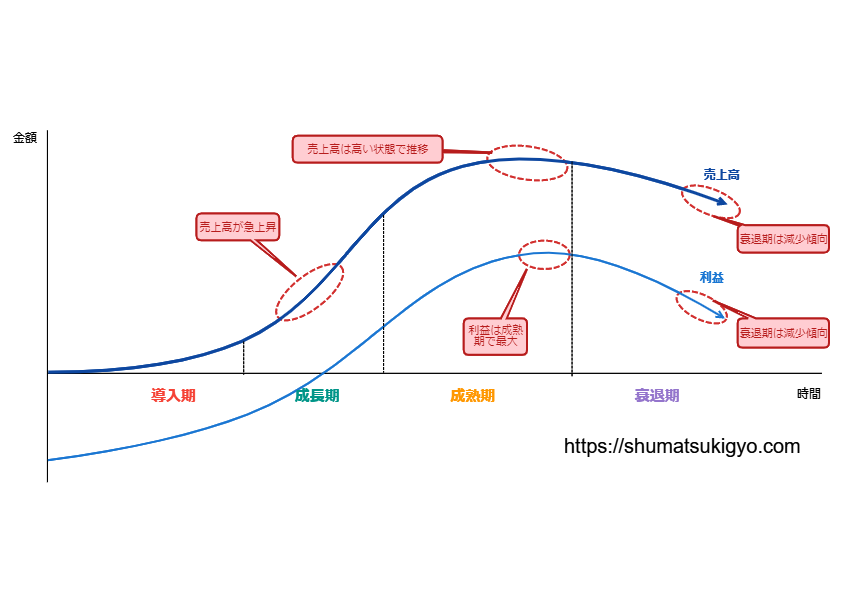

➁製品ライフサイクル(Product Life Cycle)

製品ライフサイクルとは

製品またはサービスが市場に投下されてから破棄(不要と)されるまでの周期。周期そのものは製品やサービスごとにバラバラであってしかるべきだが、その周期の間の売上や利益の変化の過程は一般的には共通している。

製品ライフサイクルX軸の内容

①導入期=製品が開発され初めて市場に投入された時期

| 売上、費用、利益 | 売上高は低い。広告宣伝費や営業活動費が高く利益はマイナス。 |

| 製品のコストと価格 | 生産量が少なく大量生産の恩恵は受けられず製造コストは高い=販売価格も高い。 |

| 顧客 | 新製品に関心の高い革新的な顧客のみが購入。数は少ない。 |

| 競合企業と市場の大きさ | 競合他社は、まだ市場の可能性を見極めていたり開発段階のが多く参入企業は少ない。よって市場規模も小さい。 |

革新的な顧客(消費者)は「価格戦略」でも登場する。

②成長期=製品が消費者に認知され市場に浸透してくる時期

| 売上、費用、利益 | 売上高は当初はまだ低いが時間経過とともに需要が急激に増加し売り上げが急上昇する。さらに多くの広告宣伝費や営業費用、導入促進のためのキャンペーンなどでコストは増えるものの利益は売上高の上昇に伴ってプラスに転じ、その後徐々に高くなる。 |

| 製品のコストと価格 | 製品が市場に浸透していく過程で生産量は上昇し、作業の熟練や効率化によってコストが低下していく。競合他社との価格競争も発生し製品価格もコストの低下とともに低くなっていく。 |

| 顧客 | 比較的早いタイミングで新製品を購入したい層が顧客となりその数は増加していく。 |

| 競合企業と市場の大きさ | 競合により類似品や機能代替品が開発され、より多くの企業が市場に参入する。需要の拡大と共に市場の規模も急成長し大きなものとなる。 |

③成熟期=製品がある程度市場に浸透し、需要が一段落する時期

| 売上、費用、利益 | 売上高は高止まり。広告宣伝費や営業費はそれほど必要なくなり、利益が最大となる。 |

| 製品のコストと価格 | 大量生産と熟練などによりコストは低く推移。価格は下げ止まりの状態となる。 |

| 顧客 | 新製品に保守的な層が顧客となり、顧客数は安定的に推移。 |

| 競合企業と市場の大きさ | 競争に敗れた企業が撤退するため、競合企業の数は減少。市場規模は大きい状態で横ばいとなる。 |

④衰退期=製品の魅力が薄れ、需要が減少していく時期

| 売上、費用、利益 | 売上高は減少。利益も減少。 |

| 製品のコストと価格 | コスト、製品価格どちらも低い。 |

| 顧客 | 低価格指向の顧客が中心となり全体としては減少。 |

| 競合企業と市場の大きさ | 撤退する企業が増加し、市場規模も小さくなる。 |

PLCとPPMの関係

PPMでは市場成長率という概念を使用。製品ライフサイクル(PLC)と市場成長率の関係は以下。

| 導入期 | 市場の成長率はまだ低い |

| 成長期 | 市場の成長率が高い |

| 成熟期/衰退期 | 市場の成長率は鈍化し横ばい |

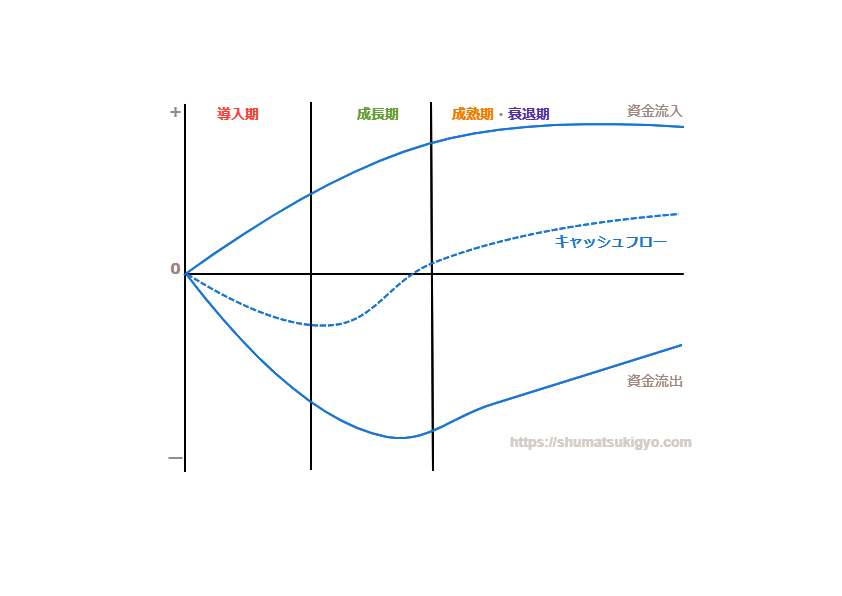

キャッシュフローと経験曲線効果

キャッシュフロー

企業内部への資金流入額から資金流出額を差し引いた差額。

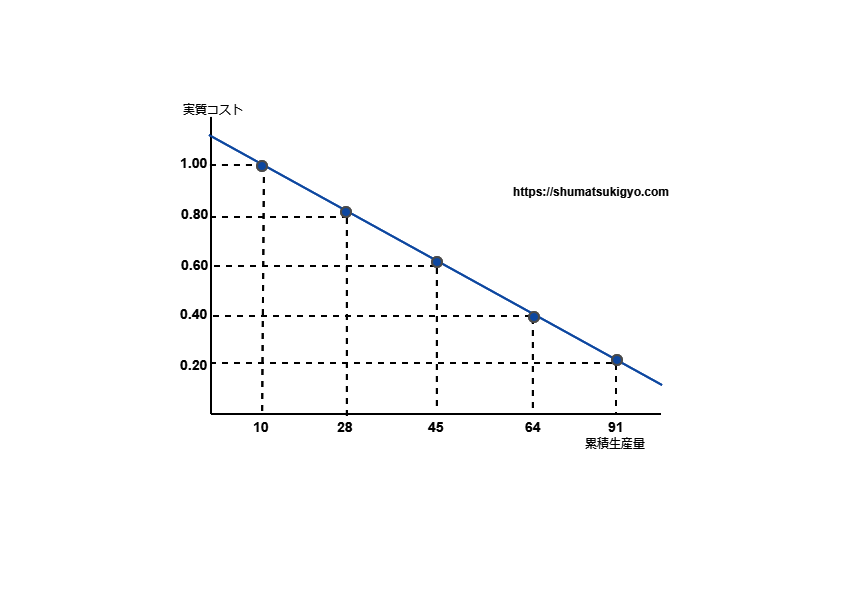

経験曲線効果

製品の累積生産量が増加するに伴い製品1単位当たりの生産コストが一定の割合で減少するという生産量とコストの関係を示す経験則。

同じものを何個も作る(累積生産量が増加する)ことで、作業者の経験値が上がったり、生産工程や生産設備を改善することで一個あたりの作業コストが下がると考えられている。

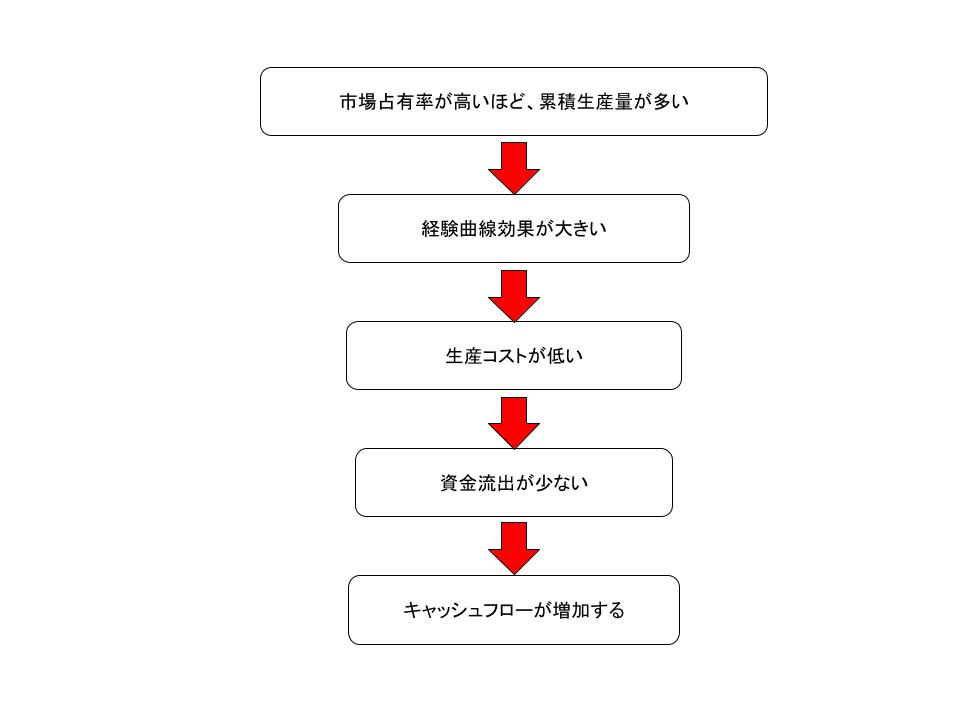

経験曲線とPPMとの関係

PPMでは市場占有率(市場でのシェア)を使用するが、キャッシュフロー、経験曲線と市場占有率との関係は以下。

PPMの理論

PPMの概要

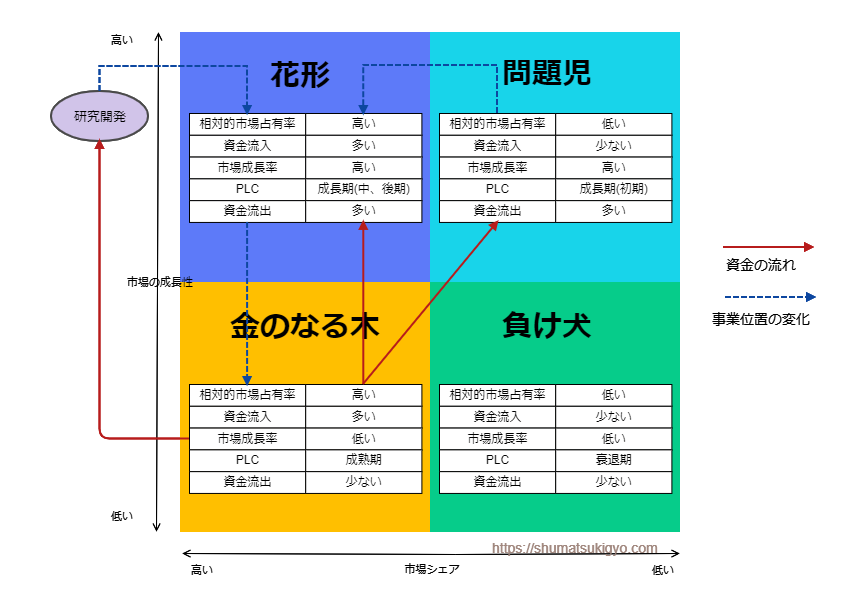

市場成長率を縦軸、相対的市場占有率(相対的市場シェア)を横軸にとり事業バランスを視覚的にとらえる。

資金の流れ

金のなる木から得られた資金で問題児の市場占有率を上げたり、花形の市場占有率を維持したりする。

望ましい移動の方向

問題児から花形へ、花形から金のなる木への移動が望ましい移動とされている。金のなる木から負け犬にならないように市場占有率を維持する必要がある。

理想のPPM

資金源の金のなる木をいくつか保有したうえで、将来の資金源となる花形と将来花形になるべき問題児がバランスよく配置されているPPMが理想。

各カテゴリーの内容

①問題児(Problem Child)

| 相対的市場占有率 | 低い |

| 資金流入 | 少ない |

| 市場成長率 | 高い |

| PLC | 成長期(初期) |

| 資金流出 | 多い |

- 資金流出が多く、資金流入が少ないためキャッシュフローがマイナス

- 問題児の投資を行うことにより競合企業から市場占有率を奪い、相対的市場占有率を高めることにより資金流入は増加し、問題児は花形に移行

- 全ての問題児が花形に育つわけではなく、その選別が重要

②花形(Star)

| 相対的市場占有率 | 高い |

| 資金流入 | 多い |

| 市場成長率 | 高い |

| PLC | 成長期(中、後期) |

| 資金流出 | 多い |

- 成熟期になって市場成長率が低くなると金のなる木に移行する為、花形に投資を続行し、相対的市場占有率を高く保つ努力をする必要がある

- 問題児から花形に移行する場合と研究開発により花形を作り出す場合がある

③金のなる木(Cash Cow)

| 相対的市場占有率 | 高い |

| 資金流入 | 多い |

| 市場成長率 | 低い |

| PLC | 成熟期 |

| 資金流出 | 少ない |

- 資金流入が多く資金流出が少ないことからキャッシュフローの源となる

- ここで獲得できるキャッシュフローを花形や問題児、さらに研究開発部門へ投資

- 市場成長率が停滞しているため積極的な追加投資は行わない

④負け犬(Dog)

| 相対的市場占有率 | 低い |

| 資金流入 | 少ない |

| 市場成長率 | 低い |

| PLC | 衰退期 |

| 資金流出 | 少ない |

- 資金流入、資金流出、共に少ない。

- 原則的には、すでに投資した経営資源を回収して撤退し、ほかの事業での有効利用を図る

- 売上規模は小さくなるが、資金流出が少ないため高収益事業になる可能性はある。

負け犬には高収益の事業もあるので、負け犬=すべて撤退と考えないようにする。

PPMの問題点

- 企業の経営資源を財務の観点からしか考えていない

- 各SBU間のシナジーといった質的な面での評価が軽視されやすい

- PPMは既に展開したSBUの分析で、新しい事業分野への展開の手掛かりにはなりにくい

- 負け犬に配置されたSBUではモラールが低下する可能性がある

- 金のなる木への投資が行われないため、その衰退が早まってしまうおそれがある。

コメント