目次

製品=市場マトリックスとは

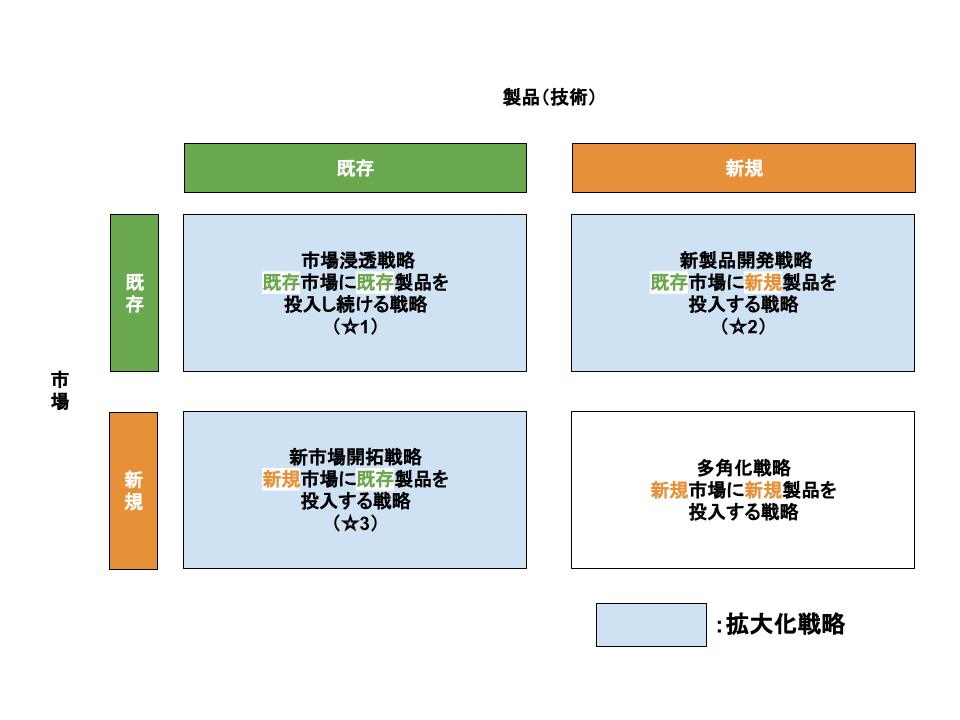

企業戦略上、企業はどんな製品(サービス)でどの市場領域で事業展開をして行くかを決定する必要がある。戦略経営論のアンゾフが考案したもので製品=市場マトリックスを使い4つの経営戦略の展開エリアを説明している。

リンク

製品=市場マトリックス

| ★1 | 広告宣伝や価格などのマーケティング要素を有効活用して市場の占有率を拡大する |

| ★2 | ①新しい機能を付け加えて今までと異なる品質の製品を製造する ➁大きさや色の異なる追加機種を開発するなど 【例えば】自動車やスマートフォンなどのデザイン変更やモデルチェンジなど |

| ★3 | 既存製品を未開拓の市場(地域や年齢などが異なるターゲット)に展開する 【例えば】海外進出や女性用製品を男性用製品にアレンジして販売するなど |

多角化戦略とは

アンゾフによると、多角化戦略は新しい製品や新しい市場分野に進出をすることであり、市場浸透戦略やその他の拡大戦略(製品開発戦略や市場開拓戦略)と比べリスクが高いとしている。

多角化戦略を展開する5つの理由

市場浸透戦略、製品開発戦略、市場開拓戦略と比べてもリスクの高い多角化戦略を展開する理由はなぜか。下記の5つが挙げられている。

①組織スラックの活用

企業は、経営活動を通じて絶えず組織スラック(余裕資源)を蓄積しているため、この組織スラックを多角化戦略の為に有効活用できる。

②新しい事業分野の認識

外部環境の変化に呼応する形で新しい事業分野を認識した場合に、その分野へ経営資源を投入する

③主力事業の需要停滞

主力事業の需要が停滞する局面、または停滞が見こせる局面に入った際に、新しい事業分野への進出を検討する。

④リスクの分散

多角化戦略を展開することにより、環境の変化などによる一事業の業績悪化を別の事業でカバーすることができる可能性がある。

⑤シナジーの追求

多展開する事業間で経営資源の共有や保管によるシナジーを得るには、多角化による新事業の展開が有効。

コメント